陈艳红:和我一起看地面30KM以上的风景

出品:中国科普博览 SELF格致论道讲坛

神州六号发射,

点火后第120秒,火箭抛弃逃逸塔;

点火后第136秒,火箭助推器分离;

点火后第159秒,火箭一二级分离,一级火箭坠落;

点火后第583秒,飞船与火箭在高度约200公里处分离成功。

这是神州六号飞船发射时的对讲实录,相信当时每一个国人的心情都是紧张且激动的。

飞船成功发射的背后,有着超乎想象的庞大团队。从每一颗螺丝钉的安装,到发射时间的选择,无处不凝聚着科研人员的心血。而有这样一群科学家,会根据自己对空间环境的研究,为发射时间的选择提供建议,陈艳红正是其中一员。

空间天气“预报员”

作为中国科学院国家空间科学中心的副研究员、空间环境研究预报室研究组组长,陈艳红是空间天气方面的专家。她和她的同事们长期从事空间天气的预报工作,相继参与了神舟六号、神舟七号、天宫一号,嫦娥一号和嫦娥二号等重大航天工程的空间环境保障任务。

提起这几次任务,陈艳红说道:“在每次任务之前都会有动员的工作,能够参加到里面就已经很高兴,因为并不是所有人都能参加,只有一些骨干的预报员才能加入,这是对预报员的认可。” 能够获得这些珍贵的机会,陈艳红一直深感荣幸。

载人航天的预报流程非常规范,一般会提前半年向总体部提交发射窗口的空间环境预报,提供可能发生的空间天气事件及其影响。“第一次是提前半年,之后依次提前3个月,提前1个月,提前1周,我们都需要进行这种安全性的预报,审查窗口是否安全。直到发射前一个小时,我们还会最后确定空间环境的状况。”

仅仅是听陈艳红的讲述,都会有一种紧张的气氛,生怕会出现一点点的差错,任何科研项目都容不得半点忽视。

飞船发射之后就进入另一个阶段——对所在轨道的空间预报,其中包括一些特殊任务,如针对航天员出仓的预报,交会对接等,后期是长期运行的预报。

“任务周期时间非常长,但最忙的是在发射前后,要24小时值班。”劳累、辛苦、坚持是奋斗在一线的科研工作者的工作状态,求实、负责、坚韧是我们对他们最高的评价。

与空间预报“对接”

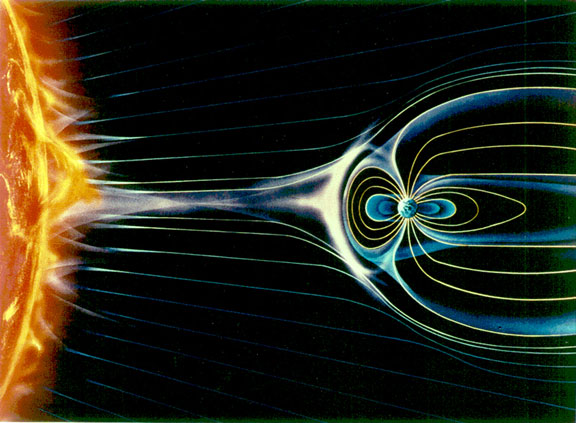

当人们仰望星空时,我们可以看到的天气,大多来自对流层的变化,而在更高处的空间,在30KM以上,还在发生着许多我们所不知道的“天气”变化。这吸引着许多科研工作者想要揭开它的神秘面纱。

“我是被保送读研的,对空间科学很感兴趣,一路走来,从工作到学习,有许多老师帮助过我。如果没有他们,我无法取得今天的一点成绩。念书的时候,我的导师万卫星院士将我带入了空间科学研究这个领域,一直到现在,他对我的帮助仍然很大。工作以后,一位从日本回来的老师,教我学会了如何建立监测设备的一些重要知识。以前,我比较偏向于做研究,但是在现在的领导刘四清教授的建议下,我把研究成果慢慢运用到了空间天气预报方面,刘教授也是带领我走进载人航天预报业务的领路人,拓展了我的知识面和工作范围。可以说,能够遇到他们,我是很幸运的。”

科学研究从来就不是一个人的战斗,一个杰出的研究员,既需要导师的悉心栽培,也需要后天的个人努力;当然研究团队是一个大家庭,所有成员共同努力,出现问题,一同解决,“空间环境预报遇到的最大困难就是不确定性,但我们是团队作战,有困难大家一起扛,复杂的结果需要经过许多人讨论,最后提交到总体部。”

陈艳红与空间研究“结缘”,是她与浩瀚无边的空间“对接”,也如空中无数繁星一样,和其他的研究员紧密链接。

一片冰心在玉壶

性格有些内向的陈艳红,业余生活中保持着看书的习惯,时时不忘提升自身的素养,“每天睡觉前我是一定要看书的,不读书的话总觉得会慢慢地落后。别看我平时不爱说话,我可是铁杆网球迷,最喜欢看网球比赛,而且中网我是一定要去现场看的!”

就像硬币的两面,内向的性格可以安于研究,但也会给陈艳红造成一些小困扰“内向这一点确实限制了一些发展,比如开会的时候、人很多的场合我不是很会和别人交流,特别害怕,作报告声音都是发抖的,但我也会时常训练自己。”

即便性格内向,陈艳红的内心对空间环境预报工作抱有极大的热忱,“科研过程最大的乐趣就是经过努力有成果的时候,发表了文章,申请到了基金,一点点积累起来。”

而最让陈艳红感到高兴的是直接面向用户进行讲解,“记得有一次海军来我们这里进行调研,咨询空间环境对电波的影响等,他们特别感兴趣,我们也觉得我们的东西很有用。用户的设备系统出了问题,关心通讯的质量,向我们请教,我特别高兴,终于和用户连接上,不光是研究成果,而是能够实际运用。”

在未来,陈艳红希望能够开发属于我国特有的预报模型,向更多的领域推广。一点点小小的快乐构筑了她对工作的坚持与热爱,创新与实用是她对自己严格的要求。

怀着对梦想和未来的期盼仰望天空,那是陈艳红坚守的阵地,她用脚踏实地的朴实与热忱来拓展属于自己的天空,寻找着30KM以上的精彩风景。

登陆“SELF格致论道”官方网站获取更多信息(http://self.org.cn/)。本期视频也将陆续在中国科普博览上推出,敬请关注。更多合作与SELF工作组self@cnic.cn联系。